Un ladro gentiluomo, un rasoio e il bias dell’ovvietà

Per comprendere il contesto, occorre tornare nella New York di inizio secolo scorso, quando un uomo elegante, armato di una Colt calibro 9, era solito entrare nelle banche che avrebbe svaligiato, chiedendo a tutti in modo garbato, gentile e sorridendo, di alzare le mani.

Acuto e curioso (leggeva Dante, Shakespeare, Proust e Platone), riuscì ad accumulare in quarant’anni di rapine, tutte in pieno giorno e senza mai sparare un colpo, due milioni di dollari. Non pochi per quei tempi.

La storia di William Francis Sutton, Willie per gli amici, non è però una storia a lieto fine, condannato all’ergastolo, verrà alla fine liberato per buona condotta e per un cancro ai polmoni che un decennio dopo se lo porterà via. Colpa di quelle sigarette fatte in casa che fumava continuamente. L’unico suo vizio insieme a quello di rapinare banche.

La Legge di Sutton

L’intera vita di Willie, per arrivare al punto, si può riassumere parafrasandolo: «Se mi avessero chiesto perché rapinavo banche, avrei risposto semplicemente “perché mi piaceva” e “perché è lì che ci sono i soldi».

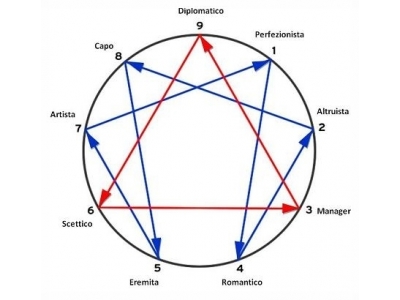

Questa citazione “perché è lì che ci sono i soldi”, si è evoluta fino a diventare la legge di Sutton (Sutton’s slips bias): il limite, la fallacia, per fare un esempio in campo medico, di enfatizzare l’ovvio, ossia la diagnosi più probabile, scartando a priori ogni altra alternativa (sintomo, dato, fattore). In altri termini è il bias che porta a non voler prendere in considerare elementi e dati al di fuori dello standard, nel timore di sprecare inutilmente tempo, denaro e risorse più efficaci se collocate altrove.

Il rasoio di Occam

La contrapposizione con il rasoio di Occam, a questo punto, è obbligata: «Se senti gli zoccoli pensi al cavallo, non alla zebra. A meno che non vivi in Africa». Non sempre, di fronte a un problema, cerchiamo la spiegazione più semplice, eppure nella stragrande maggioranza è quella giusta. In altre parole: a parità di elementi la soluzione di un problema è quella più ragionevole.

Se la legge di Sutton – che giustifica il fatto di rapinare banche perché è lì che si trova il denaro – incoraggia il medico, l’analista, il ricercatore (per fare qualche esempio) a concentrarsi sui dati che possono fornire i massimi risultati, e non a stimare le probabilità in base alla rapidità o la facilità con cui può ricordare esempi analoghi, il rasoio di Occam induce invece a non perdersi in voli pindarici alla ricerca di chissà quali evidenze, se non ci sono le condizioni che li giustifichino.

Aver trattato di recente una data patologia può talora indurre a ritenerla più comune di quanto non sia in realtà. Aver curato un paziente colpito da un raro effetto collaterale di un farmaco, può spingere il medico a evitare quel farmaco, e farsi quindi vittima di un altro insidioso effetto, il bias dell’ancoraggio.

Complicare le cose semplici

Ciò che suggerisce la ragione, è trovare l’equilibrio, destreggiandosi fra Sutton e Occam, ricordandosi che è inutile complicare una teoria o aggiungere elementi a una discussione se non serve per arrivare alla soluzione o per rendere edificante qualcosa. Ma nemmeno trascurare elementi che appaiono del tutto incongruenti e che non possono spiegare secondo logici criteri, un dato contesto.

Per traslare il concetto in tutt’altro campo, non è ancora del tutto chiaro come gli antichi Egizi riuscirono a costruire le Piramidi: è possibile ipotizzare che lo abbiano fatto grazie a tecnologie avanzate fornite loro da civiltà aliene, ma seguendo quanto detto finora è preferibile supporre che ci siano riusciti da soli sfruttando in modo ingegnoso le conoscenze dell’epoca.

In questo modo non siamo obbligati a ipotizzare una serie di condizioni particolari – che gli alieni esistano, che siano riusciti ad arrivare sulla Terra, a comunicare con gli Egizi e poi a scomparire senza lasciare tracce – e possiamo spiegare lo stesso fenomeno, le Piramidi, facendo ricorso a meno ipotesi più concrete.

Ciò che non ci piace non è necessariamente sbagliato

L’importanza dei due effetti sta nel costringerci a distinguere tra ciò che sappiamo e ciò che non sappiamo, nel vietarci di andare oltre la più semplice descrizione possibile e contemporaneamente di arrenderci all’ovvio, così da aiutarci a stare alla larga dalle conoscenze presunte e capire dove le nostre teorie sono incomplete e hanno bisogno di essere migliorate.

Questo però non vuol dire che possiamo usare tali effetti come armi improprie (che qualcuno chiama ironicamente “la motosega di Ockham”) per fare a pezzi le teorie che non apprezziamo, magari perché non rispondono a una definizione arbitraria di semplicità o non condividono i nostri presupposti.

Qualche volta, specialmente in temi complessi come la politica o l’economia, si assiste a usi spericolati del rasoio di Occam e del Sutton Effect che fanno accapponare la pelle, ma in questi casi si tratta di propaganda e non di buona pratica scientifica.