L’ILLUSIONE del GENIO CINICO e lo SCETTICISMO come ANTIDOTO

Li conosciamo tutti i #cinici, freddi, insoddisfatti, indifferenti, insensibili, sfiduciati verso tutto e tutti, costellati di dubbi e con la convinzione che gli altri agiscano per proprio tornaconto o che comunque mentano sulle finalità per cui dichiarano di fare qualcosa.

Per quanto sembri facile codificarli, non sono una categoria fissa, come possono essere i fisioterapisti o gli avvocati. Il cinismo è uno spettro. Abbiamo tutti momenti cinici, o nel mio caso, mesi cinici. La domanda è perché finiamo nella trappola del cinismo, anche se ci fa male.

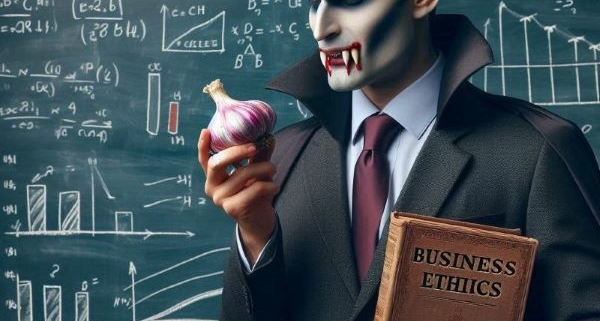

Se il cinismo fosse una pillola, il bugiardino elencherebbe fra gli effetti, depressione, malattie cardiache e isolamento. In altre parole, un veleno. Allora perché così tanti la ingoiano? Uno dei motivi è pensare che il cinismo abbia anche un importante effetto collaterale positivo: l’intelligenza.

Prima di proseguire, lasciatemi contestualizzare… o saltate il prossimo paragrafo…

DA DOVE HA ORIGINE LA PAROLA

Deriva dal greco antico, dal temine kyon ovvero cane. Cinico si ricollega alla vita misera che professavano Diogene di Sinope e i suoi seguaci nel V secolo a.C. Diogene, e il suo gruppo, denunciavano l’ipocrisia della società: la loro idea filosofica inseguiva uno stile di vita che non sbagliamo a definire minimalista. In particolare, questa filosofia professava l’importanza di vivere in totale sintonia con quelli che erano i ritmi della natura, senza fronzoli. Una vita che lo stesso Diogene definiva “povera come quella di un cane”. Da qui l’abitudine di considerare cinico chi disprezza ogni aspetto della società.

Il termine cinismo, nel modo in cui è adoperato oggi, è distante dal significato originario: identifica un disprezzo e una sfiducia verso principi morali, regole, valori, ideali, convenzioni sociali, principi relazionali e altre convenzioni che può anche sfociare nella totale indifferenza. Quello che spinge la persona cinica a comportarsi secondo questo schema è un individualismo fortissimo e una totale sfiducia nelle altre persone che sono tutte allo stesso modo giudicate non credibili, corrotte e inaffidabili. Il cinico non ha scrupoli. Niccolò Machiavelli, uno dei più noti cinici moderni, era solito affermare “il fine giustifica i mezzi”.

IL CINISMO NELLA SOSTANZA

Per capire meglio come si attua il cinismo, immaginate due individui Andrea e Bruno. Andrea crede che la maggior parte delle persone mentirebbe, imbroglierebbe o ruberebbe se potesse trarne vantaggio. Quando qualcuno agisce con gentilezza, sospetta secondi fini. Bruno, invece, pensa che la maggior parte delle persone sia altruista e non mentirebbe, imbroglierebbe o ruberebbe. Crede che le persone agiscano in modo altruista.

Sapendo solo ciò che avete letto finora, chi scegliereste per ciascuno di questi incarichi: Andrea o Bruno?

- Scrivere un saggio argomentativo efficace

- Prendersi cura di un gatto randagio

- Calcolare gli interessi su un prestito

- Rallegrare un adolescente malato d’amore

Se avete scelto il nostro cinico, Andrea, per i compiti 1 e 3, e Bruno per i 2 e 4, rientrate nella media. I lavori dispari, cognitivi, richiedono un pensiero preciso; quelli pari sono sociali, e richiedono la capacità di connettersi. I ricercatori hanno recentemente chiesto a cinquecento persone di scegliere fra una persona con tratti cinici o una che non ne ha, per molti compiti come questi. Il 90% ha scelto Bruno per i compiti sociali, ma il 70% ha scelto Andrea per quelli cognitivi. Si sono comportati come se i non cinici fossero gentili ma ottusi e i cinici fossero pungenti ma acuti.

Detto in altri termini:

la maggior parte delle persone pensa che i cinici siano intelligenti dal punto di vista sociale, capaci di fare a pezzi la menzogna e di tirare fuori la verità.

I CINICI IN AZIENDA

In un altro studio, le cavie dovevano selezionare fra due persone, Susanna o Carla, quella che ritenevano più idonea a ricoprire determinati incarichi, fra cui gestire dei colloqui, sapendo che entrambe le risorse avevano mentito per ottenere il lavoro.

Ambedue ugualmente competenti, Susanna tende a “vedere le persone in modo positivo e la sua aspettativa di default è che tutti quelli che incontra siano fondamentalmente affidabili“. Carla invece pensa che “le persone cercheranno di farla franca in ogni modo possibile“.

L’85% degli intervistati ha scelto Carla, convinti che sarebbe stata più brava a individuare i bugiardi.

Più di un secolo fa, lo scrittore George Bernard Shaw ironizzava dicendo che “il potere dell’osservazione accurata è comunemente chiamato cinismo da coloro che non lo possiedono“. Le persone che contano su Andrea e Carla sono d’accordo. Di creduloni è pieno il mondo, ma nel tempo, si impara a non fidarsi a prescindere, e alla fine a fidarsi di nessuno.

CINISMO: SEGNO DI INTELLIGENZA?

Se il cinismo è un segno di intelligenza, allora qualcuno che vuole apparire intelligente potrebbe indossarlo, come si fa con un abito. E in effetti, quando i ricercatori chiedono alle persone di apparire il più competenti possibile, rispondono attaccando, criticando ed esibendo la versione più cupa di se stesse per impressionare gli altri.

La maggior parte di noi valorizza le persone a cui non piacciono le persone. Basta guardare la tv o i social per rendersi conto di quanto i cinici la facciano da padrone, con seguaci infiniti e schiere di follower a difenderli a spada tratta soprattutto quando vengono maltrattati e offesi. Senza contare alcuni proseliti e fautori della leadership gentile: lupi travestiti da agnelli, gentili quanto serve, lupi famelici in azienda. Non è incoerenza, piuttosto l’applicazione del sopracitato consiglio machiavellico.

Però il cinismo non è un segno di saggezza. Più spesso è il contrario. In studi su oltre 200 mila individui in trenta nazioni, i cinici hanno ottenuto punteggi inferiori nei compiti che misurano le capacità cognitive, la risoluzione dei problemi e le capacità matematiche. I cinici non sono nemmeno acuti socialmente, e hanno prestazioni peggiori dei non cinici nell’identificare i bugiardi. Ciò significa che l’85% di noi è anche pessimo nello scegliere i rilevatori di bugie. Scegliamo Carla per arrivare in fondo alle cose quando dovremmo unirci al team di Susanna.

In altre parole, il cinismo sembra intelligente, ma non lo è. Eppure, lo stereotipo del sempliciotto felice e credulone e del misantropo saggio e amareggiato sopravvive, abbastanza ostinato da essere stato definito dagli scienziati “l’illusione del genio cinico“.

SCETTICISMO COME CURA

Se il cinismo è un agente patogeno, possiamo creare resistenza con lo #scetticismo: una riluttanza a credere ad affermazioni senza prove. Cinismo e scetticismo vengono spesso confusi, ma non potrebbero essere più diversi.

Il cinismo è una mancanza di fede nelle persone; lo scetticismo è una mancanza di fede nelle ipotesi.

I cinici immaginano che l’umanità sia orribile; gli scettici raccolgono informazioni su chi possono fidarsi. Si aggrappano alle convinzioni con leggerezza e imparano rapidamente.

Questa mentalità ci offre un’alternativa al cinismo. In uno studio dopo l’altro, la maggior parte delle persone non riesce a rendersi conto di quanto gli altri siano generosi, affidabili e aperti. La persona media sottovaluta la persona media.

Avvicinandoci allo scetticismo, prestando molta attenzione anziché trarre conclusioni affrettate, potremmo scoprire piacevoli sorprese ovunque. Come dimostra la ricerca, la speranza non è un modo ingenuo di approcciarsi al mondo. È una risposta accurata ai migliori dati disponibili. Si può essere “scettici fiduciosi“, che uniscono l’amore per l’umanità a una mente precisa e curiosa. Questa è una sorta di speranza che persino i cinici possono abbracciare e un’opportunità per sfuggire a bias ed euristiche intrappolano tanti di noi.