Tag Archivio per: #comportamenti

CLIENTI FELICI di SPENDERE (nel tuo NEGOZIO) USANDO il CASHLESS EFFECT (proprio come fanno Amazon e Apple)

Lo sapevi che le persone tendono ad acquistare prodotti di maggior valore, e in quantità maggiori, quando pagano con carta di credito o bancomat rispetto a quando ricorrono ai contanti?

Questo accade perché i soldi di carta sono una forma di pagamento tangibile, li maneggiamo, li vediamo e ne conosciamo perfettamente il valore. Carte di credito e bancomat rendono invece la transazione astratta, riducendo in misura consistente l’attivazione della parte del cervello sensibile al dolore di perdere… soldi.

Ecco perché pagare con un pezzo di plastica ci influenza a spendere di più, proprio perché non vediamo fisicamente il denaro fuoriuscire dalle nostre tasche. E questo bias, noto come cashless effect, può esserci utile (ma anche farci cadere in errore) sia quando vestiamo il ruolo del cliente sia del venditore.

I DATI A SUPPORTO

A dimostrare la potenza del cashless effect è un esperimento condotto dai ricercatori del MIT che hanno chiesto a delle persone, divise in due gruppi, di fare un’offerta per dei biglietti per partecipare a un evento sportivo. A un gruppo è stato detto che avrebbero pagato con carta di credito, all’altro gruppo che avrebbero pagato in contanti. I soggetti del primo gruppo hanno fatto offerte fino al 72% più alte, rispetto a quelli a cui era stato detto che avrebbero pagato in contanti.

Se pagare con la carta di credito determina meno dolore psicologico e ci rende più disposti a spendere di più di chi paga in contanti, gli assegni, si posizionano nel mezzo.

COSA FARNE DI QUESTE INFORMAZIONI?

- Meno dolore = più vendite. Per far sì che un cliente spenda senza sforzo, rendi semplice, veloce e meno consapevole il meccanismo di pagamento dei tuoi prodotti/servizi. Due esempi perfetti da modellare? Apple Pay e “Acquista con 1-Click” di Amazon. In questo caso, non solo sono riusciti a eliminare il dolore del pagamento ma hanno saputo creare un’esperienza piacevole per il cliente e molto redditizia per loro.

- La semplicità paga. Più è semplice il metodo di pagamento, più i clienti faranno la fila nel tuo negozio. Ecco cosa si è ideata, qualche anno fa, un’agenzia di Brighton (per cui ha vinto un Payments Award) per la catena di caffè britannica Harris + Hoole. Ecco l’esperienza di pagamento.

- Sii creativo. Analizza il comportamento dei tuoi clienti e poi chiediti quali difficoltà riscontrano nel processo di pagamento all’interno del tuo negozio o della tua attività? In che modo l’esperienza di pagamento che offri, incoraggia l’uso di carte di credito o bancomat? C’è un modo per incentivare il loro uso che sia buono per il cliente e anche per te? Esistono dei modi per rendere piacevole il processo di pagamento e alleviare il dolore di perdita per il cliente?

- Nel caso fossi tu l’acquirente… Se sai di essere particolarmente sensibile al cashless effect, un’ottima strategia è recarsi ogni lunedì al bancomat e ritirare il denaro che serve per la settimana e poi usarlo per gli acquisti rilevanti anziché ricorrere alla carta. Questo ti aiuterà a contenere le spese e a rendere tangibile il valore del denaro. E si è dimostrato infallibile nella prevenzione di acquisti non necessari.

Il CLIENTE è SODDISFATTO, MA la RECENSIONE è NEGATIVA: il ruolo del Bottom Dollar Effect

Il denaro non regala la felicità, ma il modo in cui scegliamo di spenderlo sì. Mi spiego meglio: quando acquistiamo qualcosa, la soddisfazione che ne trarremo, sarà minore se avremo dovuto dare fondo ai nostri risparmi. Cioè sarà più facile rimanere insoddisfatti o lasciare una recensione negativa se, per accaparrarsi quel bene, avremo dovuto sforare il budget a nostra disposizione.

Se mi già mi segui, sai che mi occupo di processi decisionali, cioè del modo in cui il cervello si comporta e degli errori di cui cade vittima durante l’analisi delle diverse alternative a disposizione. E considerato che ogni giorno prendiamo fra le 20 mila e le 30 mila decisioni… è facile quantificare i possibili sbagli a cui possiamo andare incontro.

E in questo caso l’errore, noto come Bottom Dollar Effect, torna particolarmente utile per coloro i quali si occupano di vendita al dettaglio.

Indipendentemente dal prezzo, ognuno di noi prova emozioni negative quando deve separarsi dai propri soldi, soprattutto se si va in rosso o si svuota il conto corrente. Questo fa sì che poi sia più facile trasferire questi sentimenti negativi anche sul bene acquistato, ed essere più negativi di quanto saremmo normalmente nel giudizio, se invece avessimo risparmiato qualcosa.

Questo significa che chi vende deve essere consapevole del budget a disposizione del cliente o almeno di quanto pesa emozionalmente su di lui quell’acquisto.

LA DIMOSTRAZIONE SCIENTIFICA

A dimostrare la pericolosità di questo effetto, sei esperimenti pubblicati sul Journal of Consumer research, dove i ricercatori hanno misurato il legame tra spesa e felicità.

Ai partecipanti è stato chiesto di acquistare 3 film online usando dei crediti a loro assegnati: ogni film costava 10 crediti. Al primo gruppo sono stati assegnati 30 crediti, al secondo 50. In sostanza, coloro i quali avevano a disposizione un budget di 30 crediti, lo avrebbero esaurito con i tre acquisti; coloro i quali disponevano di 50 crediti, avrebbero potuto ancora contare sui 20 rimanenti.

Cosa è accaduto?

Dopo aver acquistato e visto ogni film, a entrambi i gruppi è stata chiesta una recensione. E’ emerso che le persone che avevano esaurito il budget (primo gruppo) erano meno soddisfatte rispetto a quelle del secondo gruppo. In un follow-up successivo si è poi scoperto che questo effetto era ancora più pronunciato tra le persone che avevano difficoltà finanziarie: in loro l’effetto aumentava ulteriormente.

Acquistare qualcosa quando i fondi a nostra disposizione sono relativamente scarsi è più doloroso di quando si dispone di un gruzzolo più sostanzioso, ovviamente. Come dimostra l’effetto Bottom Dollar, questo elemento può influenzare notevolmente la soddisfazione e la valutazione degli acquisti da parte dei consumatori e quindi avere ricadute di reputazione ed economiche su commercianti e venditori.

BOTTOM DOLLAR EFFECT IN PRATICA

Come si traduce tutto questo in un comportamento? Quando decidiamo di destinare, ad esempio, 100 euro/mese al divertimento, se ne spendiamo 90 per assistere a una partita di calcio all’inizio del mese e 10 euro per un biglietto per il cinema due settimane dopo, sentiremo maggiori emozioni negative quando ci separiamo dagli ultimi 10 euro rispetto ai primi 90 e quindi avremo meno probabilità di goderci il film di quanto sarebbe stato se lo avessimo acquistato per primo.

5 PRATICI SUGGERIMENTI

Quindi come possono aiutarti queste informazioni e la consulenza di chi si occupa di questi temi? Ecco 5 pratici suggerimenti:

- La tempistica è fondamentale. La commercializzazione di un prodotto può essere più efficace se temporizzata in un periodo in cui i budget dei consumatori hanno meno probabilità di essere esauriti.

- Le offerte promozionali e gli sconti sono invece più efficaci quando è probabile che i clienti stiano esaurendo il budget a disposizione (Soster, Gershoff & Bearden, 2014).

- Cerca di capire i comportamenti dei tuoi clienti abituali. La chiave è identificare il tuo cliente target e fare una stima dell’andamento del suo budget.

- Fai attenzione a chiedere un feedback. Se un cliente ha speso fino all’ultimo euro nel tuo negozio, attendi a chiedere una recensione fino a quando sai o supponi sia rientrato economicamente della spesa, in questo modo eviti che rigetti attraverso il feedback/recensione il possibile rammarico per la spesa folle sostenuta e di cui ancora non è rientrato.

- Siamo tutti consumatori. Sapere come prendi una decisione, ti può essere di aiuto anche quando sei tu ad acquistare (e non solo vendere) qualcosa. E di conseguenza come una spesa eccessiva può influenzare la valutazione e renderti meno soddisfatto dei tuoi acquisti. Quindi come meglio distribuire i tuoi acquisti nel tempo e goderne nel modo migliore, senza rimpianti.

La rivista IDEA intervista Laura Mondino su: “COME ELABORARE STRATEGIE e SCELTE EFFICACI”

L’articolo completo è a pagina 62 e seguenti del settimanale IDEA

E’ PIU’ PERICOLOSA LA PAURA O IL COVID-19?

Con il proliferare dei casi da Covid-19, si fa pandemica anche la paura. E sebbene ognuno di noi la viva e la manifesti in modo differente, sottovalutarne gli effetti è rischioso.

Come ricercatrice che studia il cervello e i comportamenti umani, spesso ho visto quanto può essere dannoso il contagio da paura. Se da un lato ci aiuta a sopravvivere, dall’altro ci può far fare cose insensate, che vanno in direzione contraria alla ragione per la quale questa emozione esiste.

Pensiamo a un branco di antilopi nella savana africana. Quando viene percepita la presenza di un leone, l’antilope si blocca per darsi subito dopo, alla fuga, seguita dall’intero branco. I loro cervelli sono programmati per rispondere alle minacce dell’ambiente e garantire la sopravvivenza della specie. Olfatto, vista, udito segnalano la presenza del predatore e innescano automaticamente la loro unica possibile soluzione: l’immobilità e subito dopo la fuga.

Responsabile di questo comportamento è l’amigdala una ghiandola sepolta nella profondità del lobo temporale del cervello, nonché la chiave per rispondere alle minacce: riceve le informazioni che le derivano dai 5 sensi, e inoltra il segnale a diverse aree del cervello, compresi ipotalamo e tronco encefalico, per coordinare le risposte di difesa specifiche: immobilizzazione, attacco o fuga.

Condividiamo, di fatto, gli stessi comportamenti automatici e inconsci di molte specie animali. Di fronte a una minaccia possiamo scappare, combattere o rimanere paralizzati.

Ma la paura del contagio è qualcosa di più.

La fuga da parte delle antilopi non inizia nel momento dell’attacco da parte di un leone, bensì quando ne viene percepita la vicinanza. Ed è il comportamento terrorizzato dell’antilope che per prima intercetta il predatore, a condizionare il comportamento dell’intero branco.

Noi, esseri umani, non ci comportiamo in modo tanto diverso. Infatti, sappiamo inconsciamente intercettare la paura sul volto delle altre persone, in 33 millesimi di secondo, prima ancora cioè di averne piena consapevolezza.

L’area del cervello responsabile di tutto questo è la corteccia cingolata anteriore (ACC): circonda il fascio di fibre che collegano l’emisfero destro e sinistro del cervello. Quando vediamo una persona esprimere paura, l’ACC si attiva e porta l’informazione all’amigdala che a sua volta fa partire la risposta: attacco, fuga o paralisi.

Intercettare la paura in modo tanto rapido è utile dunque per aiutare un intero gruppo a preservarsi, a sopravvivere. Ed è tanto più solida, questa abilità, fra persone dello stesso gruppo rispetto a quella fra estranei.

CONTROLLARE LA PAURA, SI PUO’?

Il contagio della paura si verifica automaticamente e inconsciamente, rendendone così difficile il controllo. Questo fenomeno spiega gli attacchi di panico di massa che possono verificarsi durante i concerti, i grandi eventi sportivi o le pandemie. Una volta che la paura si innesca tra la folla – per esempio quando qualcuno pensa di aver sentito uno sparo – non c’è tempo o modo per verificare le fonti. Le persone devono fare affidamento l’una sull’altra, proprio come fanno le antilopi. La paura viaggia da una all’altra, infettando ogni individuo mentre procede, come un effetto domino. Tutti iniziano a correre per difendere la propria vita. Troppo spesso, il panico di massa finisce in tragedia.

Il contagio da paura inoltre non richiede un contatto fisico per attivarsi. Bastano immagini terrificanti trasmesse da Media e Social per far crollare la fiducia nelle persone. Inoltre, mentre le antilopi della savana smettono di correre quando sono a distanza di sicurezza dal predatore, la sensazione di pericolo immediato, negli esseri umani non diminuisce altrettanto facilmente.

Non c’è modo di impedire il contagio da paura – dopo tutto è automatico – ma si può fare qualcosa per mitigarlo. Gli scienziati hanno scoperto che la presenza di una persona calma e sicura può fare la differenza. Ad esempio, un bambino terrorizzato da uno strano animale si calmerà se è presente un adulto calmo.

FATTI E PAROLE: UGUALMENTE IMPORTANTI

Inoltre, le azioni contano più delle parole ma le parole e le azioni devono essere coerenti fra loro: spiegare alle persone che non è necessario se si è sani, indossare una maschera protettiva, mostrando immagini di individui che indossano tute ignifughe è contro produttivo. L’unico risultato che otterremo è quello di spingere le persone a fare scorta di maschere perché vedono figure autoritarie che le indossano quando affrontano un pericolo invisibile.

Anche se i fatti contano più delle parole, le parole mantengono ancora una certa importanza. Le informazioni devono essere chiare, coerenti e univoche. Quando si è sotto stress, è più difficile elaborare dettagli e sfumature. Mentire e omettere dati aumenta l’incertezza e l’incertezza aumenta paura e ansia.

L’evoluzione ha indotto gli esseri umani a condividere minacce e paure. Ma ci ha anche fornito la capacità di affrontare insieme queste minacce e a contenerle se ci ricordiamo di usare la nostra razionalità.

I NUDGE al TEMPO del CORONAVIRUS. E se Boris Johnson non avesse torto?

A qualcuno, la scelta del governo inglese di applicare misure gentili per contenere la diffusione del coronavirus, ha fatto storcere il naso. Eppure una spiegazione c’è. Anzi, c’è molto di più di una spiegazione, c’è una teoria: quella dei Nudge.

Boris Johnson non ha chiuso le scuole o impedito ai grandi eventi sportivi di svolgersi. Ha invece preferito applicare i Nudge, le spinte gentili, far diventare abitudini pratiche essenziali lavarsi le mani, non toccarsi il viso, non stringere mani, rimanere a casa se ci si sente male e isolarsi se affetti da tosse continua.

Questo approccio differisce non poco dalle misure di quarantena imposte nei diversi Paesi, fra cui l’Italia e in qualche modo segna lo spartiacque fra il Regno Unito e il resto del mondo.

IMMUNITA’ di GREGGE

Patrick Vallance, consigliere scientifico del governo inglese, ha spiegato che la ragione per non abbracciare i divieti è incoraggiare l’immunità di gregge, e affinché il Paese possa beneficiarne dev’essere contagiato il 60 per cento della popolazione.

La dichiarazione ha ovviamente suscitato polemiche. “Per le malattie che si trasmettono da persona a persona, le vaccinazioni non solo proteggono i vaccinati, ma anche le persone che non possono essere vaccinate (perché non ancora in età raccomandata, perché non rispondono alla vaccinazione o perché presentano controindicazioni)”, spiega l’Istituto superiore di sanità italiano.

“Questo avviene grazie all’immunità di gregge per cui, se la percentuale di individui vaccinati all’interno di una popolazione è elevata si riduce la possibilità che le persone non vaccinate (o su cui la vaccinazione non è efficace) entrino in contatto con il virus e, di conseguenza, si riduce la trasmissione dell’agente infettivo. Questo significa che se vengono mantenute coperture sufficientemente alte si impedisce al virus di circolare fino alla sua scomparsa permanente“.

Tuttavia, Sir Patrick Vallance ha affermato che un vaccino contro il coronavirus efficace non sarà prodotto in tempo. Pertanto, in assenza di un programma di vaccinazioni di massa, affinché la popolazione del Regno Unito ottenga l’immunità di gregge, un numero sufficiente di persone dovrà contrarre il virus e guarire.

NUDGE E STRATEGIE

L’approccio di Johnson, sebbene più gentile rispetto a quello attuato nel resto del mondo, si basa in realtà su modelli sofisticati che potrebbero ridurre il tasso di mortalità di un terzo tra i gruppi ad alto rischio nel Regno Unito.

“Stiamo cercando, in un modo mai fatto prima, di utilizzare tutti gli strumenti disponibili: medici e matematici ma anche esperti del comportamento“, ha affermato David Halpern, capo del Behavioral Insights Team del Governo.

Al centro della strategia del Regno Unito c’è la consapevolezza che, se il coronavirus continua a diffondersi, sarà impossibile impedire a molte persone di ammalarsi.

È qui che entrano in gioco gli esperti di Halpern. Il gruppo è stato creato una decina di anni fa dall’ex primo ministro David Cameron per attuare le intuizioni dell’economista americano Premio Nobel Richard Thaler. “I modelli si basano su ciò che la gente farà“, ha detto Halpern. “Le persone rispetteranno le istruzioni e fino a che punto? Per quanto tempo la gente sopporterà ristrettezze, divieti e costrizioni?“. Difficile dargli torto, vedendo quanto poco disciplinati sono gli italiani nel seguire le regole.

Troppe restrizioni, divieti e chiusure forzate hanno infatti spesso l’effetto opposto.

EFFETTO BOOMERANG

Se vogliamo spingere le persone verso comportamenti virtuosi, dobbiamo lasciare loro delle opzioni fra le quali scegliere. Perché quando ci viene proibito qualcosa, la più comune delle reazioni è la reattanza, un fenomeno che consiste nel rifiuto di accettare regole che limitano i comportamenti individuali.

La reattanza ha una base prettamente emotiva e si manifesta soprattutto quando la persona si sente eccessivamente costretta in una direzione che non condivide. Risultato? Adotta esattamente il comportamento opposto. I principi centrali della teoria della reattanza sono due: se uno dei comportamenti che una persona può scegliere è minacciato di eliminazione (per effetto di una legge, per esempio), l’individuo sperimenterà la reattanza emotiva.

Inoltre il comportamento vietato aumenterà automaticamente in attrattiva e porterà il soggetto a battersi per riconquistare il livello di libertà individuale perduto.

Questa teoria è stata più volte dimostrata in esperimenti di psicologia sociale, per esempio in uno studio di Paul Silvia dell’Università del North Carolina, pubblicato nel 2005 «il miglior modo per ottenere un effetto boomerang è vietare qualcosa. Ciò significa che dobbiamo insistere soprattutto nel rafforzare i messaggi positivi a favore dei comportamenti corretti piuttosto che vietare quelli scorretti”.

Studi successivi hanno dimostrato anche che la reattanza è misurabile ed è proporzionale alla riduzione delle scelte disponibili: in sostanza, in un paese in cui molte cose sono vietate, la reattanza nei confronti di ogni singolo divieto è più forte di quanto accade dove lo stesso divieto è posto in un contesto generale più tollerante. In pratica, non ci si abitua mai a veder ridurre la propria gamma di scelte possibili, e non si diventa più obbedienti perché si vive in un luogo dove la società esercita un forte controllo sull’individuo, bensì esattamente il contrario»

Difficile non essere d’accordo, dopo appena qualche giorno, proprio stamane c’è stata la seconda grande corsa ai treni per raggiungere i luoghi di residenza al Sud, senza contare chi invece sale approfitta del fermo forzato per farsi una vacanza, in beffa a decreti e divieti in vigore nel Bel Paese.

Ciò su cui sta lavorando la Nudge Unit inglese è creare architetture di scelte capaci di generare una nuova abitudine, facendo diventare il lavaggio delle mani parte di una routine, come quando le persone tornano a casa o al lavoro e si tolgono il cappotto.

Se i metodi di Halpern sembrano nuovi, va invece ricordato che derivano da una lunga tradizione scientifica, come quel medico che lavorava a un’epidemia di colera nella Londra vittoriana e si rese conto che molte vittime stavano attingendo acqua da una singola pompa. Togliere la maniglia alla pompa ha contribuito a porre fine allo scoppio. Nient’altro che un Nudge, una spinta gentile.

Io che scrivo, ovviamente non sono ferrata sul problema coronavirus in modo tanto specifico per dire la mia, ma credo che riflettere su due strategie tanto diverse, è sempre utile e costruttivo.

Gli approcci nel Regno Unito e nel resto d’Europa sono nettamente diversi. Gli errori di un paese si trasformeranno in risultati per un altro. L’ approccio Keep Calm And Wash Your Hands è ancora una scommessa per Johnson. Se bloccare milioni di persone si rivelerà efficace altrove e il virus si diffonderà in modo incontrollato in Gran Bretagna, la politica sembrerà un terribile errore.

Se vuoi saperne di più: https://www.amazon.it/revolution-strategia-rendere-semplici-complesse/dp/8857910059

PERCHE’ avere PAURA può SALVARCI la VITA

Difficile dimenticare Lunch atop a Skyscraper (pranzo in cima a un grattacielo), la foto in cui 11 uomini dai vestiti sporchi e dai volti sereni, consumano il loro pranzo al sacco, seduti uno di fianco all’altro, sulla trave d’acciaio di un grattacielo in costruzione nella grande mela quello, per essere precisi, che sarebbe diventato l’RCA Building, uno dei grattacieli che formano il complesso del Rockefeller Centre, all’altezza della 41° Strada.

Era il 1932. Undici uomini rischiavano ogni giorno la vita per quel lavoro, apparentemente niente affatto spaventati di consumare la propria pausa pranzo al 69° piano dell’edificio, a un’altezza di 260 metri dalle strade di Manhattan.

Quelle stesse facce serene le incontriamo oggi all’angolo della strada, al supermercato, nel parco sotto casa o nelle immagini di feste clandestine postate orgogliosamente sui social, in barba al decreto che ci vuole tutti a casa, ma soprattutto con la stessa leggera espressione. Incuranti del pericolo, incapaci di percepirlo. Come a dire e a dirsi… a me non può accadere.

Se nel 1932 questa foto suscitò grande scalpore (non a caso fu pubblicata sull’Herald Tribune insieme a un articolo in cui si contestava la totale mancanza di adozione di dispositivi di protezione o misure di sicurezza), nel 2020, 90 anni dopo, continua a far venire le vertigini ad alcuni e ad altri la voglia di salire anche loro lassù. Insomma passano gli anni, ma spericolatezza e paura ci abitano ancora allo stesso modo.

Perchè?

NON SEMPRE SAPPIAMO QUANDO AVERE PAURA

Il modo in cui viene percepito il rischio è fenomeno complesso, nonché soggettivo e risente della nostra irrazionalità più di quanto ci piace credere e ha molto a che fare con il nostro vissuto e le nostre convinzioni. Questo fa sì che qualcuno sottovaluti e altri sovrastimino i rischi e quindi il pericolo e attivino dei comportamenti e delle reazioni non proporzionate al fenomeno. In parole semplici, capita che le persone a volta temano eventi che non sono in realtà pericolosi e non temano invece, eventi che potrebbero avere conseguenze drammatiche.

Un esempio: l’errata convinzione che viaggiare in auto sia più sicuro che prendere un aereo. Razionalmente sappiamo che non è così, ma la paura di volare è più impattante di quella di guidare soprattutto dopo un incidente aereo recente.

QUANDO HO IL CONTROLLO… NON C’E’ RISCHIO

Alcuni fattori più di altri influenzano la percezione che abbiamo di un fenomeno. Uno di questi è quanto controllo possiamo esercitare sugli eventi che possono generare pericolo. Per esempio: crediamo di poter esercitare più controllo alla guida che di fronte a un terremoto. Un altro è: quanto volontariamente abbiamo deciso di affrontare una situazione pericolosa e quanto gravi sono le conseguenze.

Se pensiamo al coronavirus, la fuga nel cuore della notte dal nord al sud ne è un esempio, senza contare la discriminazione razziale verso cittadini cinesi. Un istinto che è difficile calcolare in termini statistici.

Un fattore importante lo gioca anche la correlazione positiva e/o negativa fra rischi e benefici di una decisione. Molte scelte che coinvolgono un possibile rischio offrono anche dei vantaggi (sottoporsi a indagine diagnostica, come raggi X e TAC). In questo caso rischi e benefici sono correlati in modo positivo se li si analizza in modo scientifico.

Tuttavia, nella mente delle persone questi due fattori impattano in modo negativo. Se una persona percepisce un’attività come rischiosa allora assocerà ad essa un basso beneficio, mentre se percepisce un’attività come sicura allora assocerà a essa un beneficio elevato.

Per esempio, se una persona non prende l’aereo per paura di precipitare, allora potrebbe giudicare questo mezzo di trasporto come molto rischioso e poco utile; diversamente coloro che trovano utile l’aereo perché permette di andare in tutto il mondo in modo relativamente veloce, ne sottovaluteranno il rischio.

Questo ragionamento dipende dal mondo in cui funziona il nostro cervello, ed è dovuto in particolare all’utilizzo del sistema intuitivo che agisce principalmente a livello inconsapevole e che influenza le nostre valutazioni coscienti sulla base delle reazioni emotive che associamo ai diversi stimoli. Di conseguenza, coloro che hanno paura di prendere l’aereo associano a questa attività un’emozione di tipo negativo che li porta a non riconoscerne i possibili benefici. Al contrario, coloro che vedono i benefici offerti dalla possibilità di viaggiare in aereo assoceranno a questa attività un’emozione positiva che li porterà a sottostimare i possibili rischi.

#NUNSEPOFA VS IORESTOACASA

Tornando al nostro virus, a seconda di quanto le persone assoceranno al stare a casa anzichè uscire o in un luogo lontano da ciò che chiamano casa, un’emozione di tipo negativa, saranno portati a sottovalutare i rischi, quindi a prendere treni super affollati, bus imballati o partecipare a feste e a chiacchierare con chiunque anche a breve distanza, perché solo raggiunta la meta di loro interesse si sentiranno veramente sicuri. E quindi non c’è disposizione, legge e provvedimento che tenga.

Insomma, ci sono molti modi di prendere decisioni e di spingere verso il comportamento più ecologico e sicuro, come dimostrano i Nudge. Purtroppo solo raramente se ne tiene conto. Eppure i Nudge, anche in questo caso, potrebbero fare grandi differente nella policy e non solo!

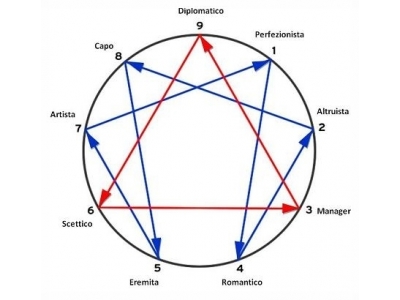

ENNEAGRAMMA: la CHIAVE per CONOSCERE meglio SE STESSI e gli ALTRI

C’è uno strumento, a me particolarmente caro, a cui ricorro con la perseverante tenacia che trasforma l’eccezione in quotidiano. Lo studio (e inconsciamente applico) da decenni; mi ha permesso di colmare lacune del mio sapere, capire meglio le persone, in primis, me stessa. Oltre i comportamenti e le decisioni. E’ l’Enneagramma.

Tecnica di indagine profonda dell’essenza dell’essere umano, è rappresentata da un simbolo: un esagramma e un triangolo equilatero dialoganti tra loro, dove ogni vertice è numerato dall’1 al 9. Le numerazioni corrispondono a 9 tipologie psicologiche-caratteriali, dette basi, le quali entrando in relazione tra loro descrivono risposte comportamentali ben precise e che scaturiscono in modo automatico di fronte a specifici stimoli esterni.

L’Enneagramma può essere una modalità di accesso al nostro inconscio, uno spunto di riflessione sui comportamenti che attuiamo verso noi stessi e gli altri, rendendoci più consapevoli e meno vittime dei nostri automatismi. Un viaggio dentro noi stessi che se ben utilizzato, può renderci persone migliori.

La sua applicazione oggi è tra le più svariate, non solo più a scopo introspettivo ma anche per l’ ottimizzazione del guadagno, essendo sfruttato nel marketing e nelle Aziende.

Ogni individuo appartiene ad una famiglia psicologica fin dalla nascita, caratterizzata da particolari talenti e da altrettante fragilità, ed è stato osservato come per ogni tipologia ci siano malattie più facilmente collegabili, dunque delle tendenze psicosomatiche e dei grandi fruttuosi talenti.

Non è semplice individuare la propria base originale (l’enneatipo), l’ambiente e ciò che accade condiziona le nostre risposte e i nostri comportamenti, ma non è impossibile. Anzi è un bel viaggio dentro se stessi che consiglio a tutti di fare. L’Enneagramma è una mappa delle emozioni e dei comportamenti: una volta che ci si è approcciati seriamente, difficilmente se ne potrà fare a meno.

L’ appartenenza a una famiglia psicologica dipende dalla nostra risposta ai piccoli grandi traumi subiti durante l’infanzia (o nel periodo fetale); per garantirci la sopravvivenza infatti, attuiamo fin dal principio una serie di comportamenti difensivi, consolidando poi quelli che hanno ricevuto la migliore risposta e che ci hanno garantito ciò di cui avevamo bisogno, fino a trasformarli in veri e propri automatismi inconsapevoli. E ci svela così, perchè alla fine sbagliamo sempre nello stesso modo, cadiamo sempre negli stessi errori e nelle stesse routine.

I 9 ENNEATIPI IN UN MINUTO

Enneatipo 1. Dotato di grande testardaggine e costanza, il suo talento consiste nella ricerca della PRECISIONE, allo scopo di evitare a tutti i costi l’UMILIAZIONE. Questa è la sua paura più grande, per evitare la quale è costretto a diventare “perfetti”. Severissimo con se stesso, pretende di non sbagliare, e non riesce ad accontentarsi degli obiettivi raggiunti, poiché tutto è sempre migliorabile, anzi, perfezionabile.

Enneatipo 2. Ha il talento della DONATIVITÀ per evitare l’ ABBANDONO. Per non sentire tale sensazione la persona fa di tutto per divenire indispensabile, amorevole, accondiscendente, per cui impara molto presto a percepire le esigenze degli altri. Studia i soggetti e crea una co–dipendenza fornendo loro ciò che desiderano ancor prima che vi sia una richiesta.

Enneatipo 3. Ha il talento della PRAGMATICITÀ: la capacità di adattarsi ad ogni situazione e di entrare facilmente in relazione con gli altri, per scappare dalla paura di vivere il DISPREZZO.

Enneatipo 4. Ha il talento dell’ORIGINALITÀ per evitare ad ogni costo l’ OMOLOGAZIONE. Non vorrebbe appartenere a nessuna famiglia psicologica, si sente “oltre” ogni classificazione, guardando il mondo con occhi esterni e distaccandosi da esso, sperando che la realtà sia ben altro da ciò che il mondo mostra. Ricerca l’autentico e l’ assoluto.

Enneatipo 5. Ha il talento della COMPETENZA che acquisisce fin dalla giovane età tramite una grande capacità di osservazione. E’ solitario, non può permettersi di essere RICATTATO emotivamente, scappa da questo, dai compromessi fatti per il piacere di un altro, per conquistare l’amore altrui, va approcciato delicatamente con un grande rispetto verso la sua privacy. Tutto ciò che è esagerato emozionalmente lo irrita, è molto legato alla logica e ha una grande volontà di capire e conoscere le cose, ma si annoia ad interagire con chi non capisce subito le cose.

Enneatipo 6. Il talento è la PERSEVERANZA. E’ tranquillo quando fa il proprio dovere, quando sa con chiarezza ciò che deve fare, senza AMBIGUITÀ che è ciò da cui fugge. Ama le cose concordate, sa perdonare ma togliendo la fiducia. Non gli interessa fare il meglio, ma il giusto, il suo dovere, l’ affidabilità è il suo punto di forza.

Enneatipo 7. Ha il talento dell’ENTUSIASMO, poiché teme la LIMITAZIONE. Ha bisogno di fare ciò che sente, ciò che vuole, ma non attua la ribellione del 4 o la prepotenza dell’8, bensì strategicamente attiva la seduzione simpatica. Usa la furbizia per evitare la limitazione, prende in giro gli altri ma anche se stesso ironicamente. Tiene lontane regole e disciplina.

Enneatipo 8. Tende a provocare per evitare il MALTRATTAMENTO e fa in modo che gli altri lo rispettino facendo il bulletto già da bambino o provocando. Non prova senso di colpa nel suo comportamento (cosa che invece accade al 6), ha bisogno di mostrarsi duro con un’iper difesa sotto forma di attacco.

Enneatipo 9. Ha grande capacità di MEDIAZIONE, conquistata per sfuggire dal CONFLITTO. Può somigliare al 5 poiché non desidera stare sotto i riflettori, ma con una motivazione diversa, che non ha a che fare con la competenza, bensì con la pace. Essere lasciato in pace, evitare il confronto, lo scontro, rendendosi invisibile. Non si ribella, non reagisce, e quando ci sono delle decisioni da prendere si fa scegliere dagli eventi.

Se l’Enneagramma ti affascina, puoi scoprirne di più il 4 aprile a Mantova: https://www.fondazionemazzali.it/corsiconvegni

NON C’E’ DUE SENZA TRE… SCOMMETTIAMO?

Tiro. Canestro

Tiro. Canestro

Tiro. Canestro

Ha la mano calda il cestista oggi: 3 su 3

Tiro….

Chi scommette sul quarto?

Prima che tu perda la scommessa, mi tocca dirti che le probabilità che il cestista continui a centrare il canestro non sono condizionate dai precedenti tiri. Questo vale anche per calciatori, meteore del mondo dello sport e campioni dagli incomprensibili momenti bui.

L’espressione mano calda è molto usata anche nel mondo delle banche da quando gli studiosi di finanza comportamentale l’hanno presa a prestito dal gergo sportivo per definire l’abitudine diffusa di presupporre che una sequenza particolare di eventi possa condizionare l’evento successivo, cioè che si formino in maniera non casuale sequenze fortunate e sfortunate di speculazioni.

Per accorgersene è sufficiente considerare le statistiche dei giocatori su più stagioni, piuttosto che su una singola partita e diventa lapalissiano che la spiegazione della prestazione di un giocatore non dipende dalla temperatura della sua mano (o del suo piede), quanto dalle sue percentuali al tiro rilevate in molte partite. E per lo stesso motivo non ha molto senso estrapolare una tendenza su come si comporterà un titolo o l’intero mercato nei prossimi mesi riferendosi all’andamento degli ultimi 5 o 6. Eppure siamo tutti tentati di farlo.

La mano calda è una variante della credenza nella Legge dei piccoli numeri: la convinzione istintiva di poter trarre conclusioni a partire da poche osservazioni. Appartiene alla stessa categoria della gambler fallacy, l’illusione del giocatore di roulette, convinto che dopo 6 neri ci sia maggiore possibilità di un rosso al tiro successivo.

Mentre la fallacia del giocatore pretende che una sequenza casuale di numeri esibisca una persistenza negativa (dopo 6 neri un rosso), nella mano calda la persistenza è positiva (dopo 3 canestri, un quarto). Vale a dire che il nostro cervello, in modo curioso, si aspetterebbe una tendenza alla alternanza e al disordine in caso di eventi naturali, alla ripetizione e all’ordine nel caso di eventi umani.

Le estrazioni del lotto o la roulette non si ricordano però dei numeri o dei colori appena usciti. Le previsioni sul futuro dicono poco sul futuro, ma tanto di chi le fa, sostiene Warren Buffet. Il significato o la previsione non risiedono infatti nelle poche informazioni a disposizione, ma nella nostra mente portata a generalizzare, anche quando il campione statistico non lo consentirebbe. Se lo dice lui…..