OFFBOARDING: molto più di un grazie e arrivederci

C’è una pratica diffusa nelle organizzazioni: dedicare molto tempo e risorse a selezionare e trattenere i talenti e molto poco a curare i rapporti con le persone che vanno a lavorare altrove.

Un errore, se si considera che gli ex dipendenti di oggi, possono diventare i clienti, i fornitori, le opportunità, i migliori e i peggiori amici della nostra azienda, domani.

Secondo PeoplePath e l’Università Cornell, un terzo degli ex dipendenti mantiene contatti con i precedenti datori di lavoro in qualità di clienti, partner o fornitori e circa il 15% delle nuove assunzioni è rappresentato da ex dipendenti che tornano a lavorare per la precedente azienda. Non è un caso se le società di consulenza manageriali abbiano modificato le loro practices proprio per accaparrarsi un vantaggio competitivo futuro certo sfruttando la pubblicità positiva di chi va a lavorare da un’altra parte.

Analizzando le migliori prassi di programmi di offboading sul mercato, ho estrapolato alcuni suggerimenti.

GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE NON BASTANO

Un programma serio di offboarding (le attività da svolgere quando un dipendente lascia l’azienda), non prevede solo di ottemperare agli obblighi di legge ma tiene conto della strategia, della cultura, mission e vision, delle disponibilità finanziarie, del tasso di tour over del personale, nonché dal settore in cui opera l’azienda.

Se ci pensiamo bene, il modo in cui vengono trattati i dipendenti in uscita racconta molto di un’impresa.

Per attirare i migliori talenti un’organizzazione fa di tutto per mostrare i vantaggi che si ottengono lavorando lì. Allo stesso modo quando qualcuno se ne va, anche in circostanze difficili, bisognerebbe fare in modo che il processo e l’esperienza di uscita rispecchino la cultura generale dell’organizzazione.

Pensare un programma di offboarding attento alle persone, ha un impatto considerevole sull’immagine aziendale, come ha documentato il premio Nobel Daniel Kahenman attraverso la regola del picco-fine: si giudica un’esperienza soprattutto dalle sensazioni provate nel momento di picco (fase più intensa) e alla fine, anziché ragionare sulla somma totale dell’esperienza.

Tradotto, significa che le persone prestano più attenzione al modo in cui le aziende gestiscono la fine del rapporto di lavoro che al modo in cui accolgono i neoassunti, di conseguenza i rapporti, anche se buoni, fra un dipendente in partenza e un datore di lavoro possono essere vanificati all’istante, se la separazione viene gestita male.

Quando una persona se ne va, è abbastanza normale che parlerà dell’azienda e di come è stato trattato al momento di andarsene. Se gestita male, questa fase, può essere un boomerang pericoloso per la reputazione aziendale.

PAROLA D’ORDINE: PIANIFICARE

I piani di offboarding che funzionano sono quelli pensati e a cui si dedica un’attenzione costante. E non quelli che vengono affrontati come un evento singolo. E prevedono molto di più di una exit interview e un passaggio di consegne.

I piani di offboarding che funzionano sono quelli che vengono organizzati al momento dell’assunzione. Talvolta, non dimentichiamolo, è necessario per un dipendente andare altrove per realizzare i propri obiettivi di carriera. Boicottarlo, remargli contro non è una strategia efficace nel medio-lungo periodo. Lui se ne ricorderà.

Pensate l’impatto che avrebbe ritrovarlo come cliente, in un’altra azienda: perdere un ordine, una commessa o una consulenza sarebbe quasi scontato. Vale la pena?

Spesso è necessario cambiare lavoro più volte nel corso della carriera, non è un caso che molti manager siano attratti dal tour of duty, come lo ha definito Reid Hoffman, uno dei fondatori di LinkedIn: un’assunzione la cui durata e le aspettative di crescita per il lavoratore e l’azienda sono fissate in anticipo. Partire dalla consapevolezza che nulla dura per sempre, aiuta i datori di lavoro a essere più onesti con i dipendenti e a prevenire antipatici misunderstanding, nonché utilizzare le risorse nel modo più produttivo.

Un piano di offboarding può includere, ad esempio:

– Assegnare attività complesse ai dipendenti per permettere loro di potenziare il cv e spendersi poi altrove.

– Attività di outskilling per aiutare le persone ad acquisire competenze che le rendano più attraenti agli occhi dei reclutatori. Il programma Career Choice di Amazon paga rette e corsi in alcuni campi di studi, mentre Archways to opportunity aiuta i dipendenti McDonald’s a prendere titoli di studio, migliorare la conoscenza delle lingue e pianificare la loro carriera con un consulente.

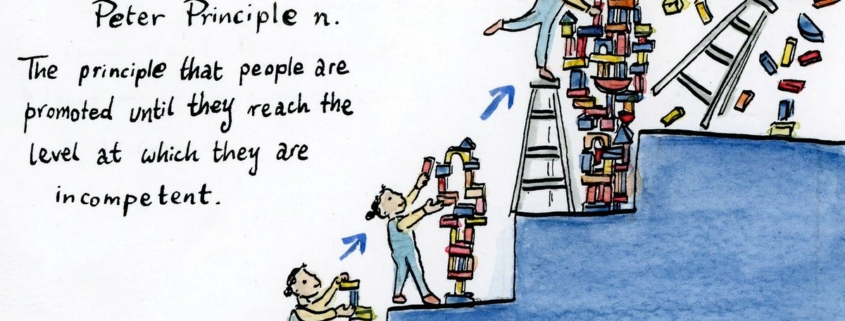

– Piani di successione, utili ad assicurare continuità durante le transizioni. Un dirigente potrebbe comunicare al suo vice di avere in programma di ritirarsi fra 5 anni e il vice potrebbe realizzare di non voler attendere un tempo così lungo per salire nella scala gerarchica. In questo caso, aiutarlo a trovare un ruolo direttivo in un’altra azienda è un’ottima strategia che potrà dare i suoi frutti in futuro.

Prepararsi anzitempo all’offboarding mentre il lavoratore è ancora alle dipendenze dell’azienda, può inoltre aiutare i manager a non venir presi alla sprovvista dal ricambio del personale.

Essere aperti alla possibilità che un dipendente vada altrove può permettere di trasformare quella risorsa in un ambasciatore del marchio, una volta terminato il contratto di lavoro. E si sa quanto la pubblicità positiva sia utile.

GESTIRE L’USCITA

Lasciare un posto di lavoro può essere una esperienza complessa e dolorosa. Quando ho deciso di lasciare, per dare una spinta alla mia carriera, un mio vecchio capo fece di tutto per isolarmi dal resto del gruppo. Impedì ai colleghi di pranzare con me o fermarsi anche solo a parlarmi. Capite bene che questo non ha fatto bene né a lui, né a quel dipartimento né a quella organizzazione. A parlarne male, furono per lo più i colleghi preoccupati della reazione spropositata di un manager che si diceva aperto alle novità e ai cambiamenti. Ero la prima che osava andarsene. Inutile dire che furono in molti, nei mesi successivi, a seguire il mio esempio.

Nei negozi Apple, quando qualcuno se ne va, i dipendenti si riuniscono per applaudirlo e acclamarlo. Se l’azienda ha un programma ufficiale di offboarding, la partenza di un dipendente può essere un buon momento per accoglierlo ufficialmente nel gruppo degli ex.

Piani di offboarding possono essere applicati anche in caso di licenziamento, aiutando la persona a trovare un nuovo impiego o fornendo consulenza e altri tipi di supporto per gestire emozioni e situazione.

L’OFFBOARDING NON è UGUALE PER TUTTI

Il programma di offboarding non può essere uguale per tutti. Ogni dipendente ha le proprie esigenze e non tutti desiderano essere coinvolti nelle fasi di uscita. E questo va rispettato.

Un alto dirigente che va in pensione può aver bisogno di consulenza per orientarsi sui piani di indennità sanitarie o di pensionamento, ma anche essere rassicurato sul fatto che il suo successore sarà affiancato nel modo giusto per non distruggere ciò che lui ha costruito.

Impossibile dettagliare ogni specificità ovviamente. Ciò che va considerato è che la relazione con un dipendente non termina solo perché il rapporto di lavoro si è concluso. È qualcosa di molto più complesso e delicato. Ecco perché, in un contesto lavorativo sempre più dinamico e veloce, un offboarding ragionato e strutturato è un fattore critico di successo, una necessità strategica che non considerata può diventare un vero e proprio boomerang.

A questo punto, vi chiedo. La vostra azienda ha piani di offboarding coerenti e strutturati?

Fonti

– Dachner A.M., Makarius, E. E. (2021). Turn Departing Employees into Loyal Alumni. A holistic approach to offboarding. HBR Magazine.

– Kahneman D., Fredrickson B.L., Schreiber C.A., Redelmeier D.A. (1993) When More Pain Is Preferred to Less: Adding a Better End. Psychological Science: 4(6):401-405

– Tulpule D., Upendra Pandya N. (2020). The Relevance and Significance of Employee Lifecycle Management in HRD: Business Perspectives. International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT). Vol. 8, Issue 9 September 2020