QUANTO è INCLUSIVO essere INCLUSIVI?

L’inclusività è utile fin quando non esclude. Mi ritrovo a spiegare a chi mi chiede percorsi di formazione aziendali su empowerment e leadership femminile. Non dovrebbe esistere una leadership di genere. Percorsi formativi in tal senso servono più a potenziare l’idea per cui le donne non sono sufficientemente preparate e quindi devono essere formate per raggiungere il livello degli uomini. Una contraddizione in termini. E non lo penso in quanto donna. Rispondo allo stesso modo anche quando mi vengono chiesti percorsi per formare gli uomini a sviluppare empatia.

Consapevole di camminare su un terreno minato, anticipo che questo scritto non vuol essere provocatorio, tutt’altro. Vorrei, piuttosto, che mi aiutaste a soddisfare la domanda “Quanto è inclusivo essere inclusivi?”, affinchè non si trasformi, il quesito, in dilemma.

Ecco il tema controverso, della newsletter di questa settimana.

COSA SUCCEDE INTORNO A NOI

Una fetta di mercato preferisce rinunciare a perseguire le politiche DEI (Diversity, Equality, Integration) anche con il rischio di alienare le simpatie dei consumatori più conservatori.

Jack Daniel’s, produttrice del celebre Tennessee whiskey, l’Old No 7, la cui caratteristica è di essere filtrato al carbone attivo di acero e poi invecchiato in botti fatte a mano, un’icona anche per chi non beve, ha annunciato la cancellazione dei programmi DEI a causa delle pressioni da parte di giornalisti e politici conservatori. Temendo di perdere, alla lunga, i clienti conservatori – come accadde l’anno scorso alla birra Bud Light, boicottata negli Usa dopo una promozione con l’attrice e tiktoker transgender Dylan Mulvaney – l’azienda del Kentucky ha scritto ai dipendenti annunciando di cambiare rotta: non più premi e incentivi legati al raggiungimento degli obiettivi sull’inclusione (vi era destinato il 10% del budget) ma, come accadeva un tempo, correlati alle performance aziendali.

Stessa cosa anche per gli obiettivi sulla diversità nella forza lavoro e sui rapporti preferenziali con aziende partner che praticano la valorizzazione della diversità. Stop alla partecipazione al Corporate Equality Index, strumento della Human Rights Campaign Foundation che redige le pagelle alle aziende in base al trattamento di dipendenti e consumatori LGBT.

Jack Daniel’s vuole essere apprezzata soltanto per il pregio dei suoi whiskey.

Stessa scelta operata da Harley-Davidson: cancellati i programmi di inclusione, le quote di assunzione riservate a donne e a minoranze, gli obiettivi di spesa per fornitori che appartengono a minoranze e disconosciuta l’Human Rights Campaign. Il tutto per «non spaccare la comunità» di harleysti.

Tra le altre aziende, la John Deere che fa macchine agricole e tagliaerba, la Polaris che produce motoslitte e moto d’acqua e la catena Tractor Supply che vende prodotti per l’agricoltura, la casa e il barbecue.

Errato non cercare di capire cosa non ha funzionato.

INCLUSIONE: tutta questione di sfumature?

La ricerca scientifica, per tornare alla domanda inziale, “Quanto è inclusivo essere inclusivi”, si è data una risposta:

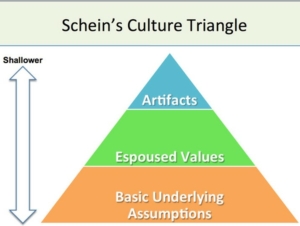

un contesto è inclusivo quando è sufficientemente stabile da tenere la sua forma e, allo stesso tempo sufficientemente malleabile da favorire il cambiamento in funzione di chi arriva.

Un po’ astratto il concetto, vista la complessità. Vero è che gli esseri umani hanno bisogno di regole, strutture, logiche e identità precise. Non c’è spazio per le sfumature, mentre dribbliamo fra le mine dell’inclusività a tutti i costi.

Bernardo Ferdman, dottorato a Yale e Cattedra in Psicologia delle organizzazioni, ha aggiunto altre domande, le stesse probabilmente che si è posto ognuno di noi, quando è riuscito a superare, indenne, il campo minato:

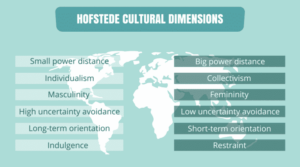

- Per essere inclusivi dobbiamo trattare tutti allo stesso modo?

- Dobbiamo allinearci allo stesso modo di pensare oppure promuovere completa libertà?

- Dobbiamo raggruppare le persone per identità oppure mixarle?

Ecco che le sfumature di inclusione sono diventate tre paradossi più qualche soluzione.

TRE PARADOSSI

SENTIRCI SIMILI O DIVERSI? Come promuovere appartenenza così da garantire inclusione in un gruppo di persone diverse? Come assicurarsi che queste differenze possano coesistere e dare valore al gruppo?

Succede all’ultimo arrivato in ufficio, ai papà in mezzo a un gruppo di mamme, a un musulmano in mezzo ai cattolici, a una donna in un contesto maschile…

L’appartenenza accade quando ci aspettiamo riconoscenza da chi è in minoranza, per il solo fatto che abbiamo concesso loro il privilegio di accedere al nostro gruppo. O quando evitiamo di esporre un’idea perché poco conforme all’opinione pubblica. L’unicità avviene quando non vogliamo conformarci alle regole del sistema.

Il dilemma si muove così: mi dicono che siamo tutti uguali oppure mi dicono che siamo tutti diversi. Come possiamo essere simili e diversi allo stesso tempo?

Andando oltre il paradosso. Essere insieme simili e diversi. Accettare che appartenenza e distintività portano con sé una connessione profonda. Se pensiamo agli ambienti in cui ci sentiamo davvero inclusi, succede che ci sentiamo a casa perché siamo liberi di essere chi siamo. Ma anche evitando gli stereotipi e la generalizzazione.

NORME RIGIDE O FLESSIBILI? Cosa definisce chi siamo? Quante sono flessibili o rigide le norme?

“Da oggi in poi basta con il maschile sovra-esteso” è un esempio di norma che genera conflitto.

L’inclusione delle norme rigide risponde: “finalmente una regola ferrea in grado di valorizzazione la rappresentazione delle donne”. L’inclusione dei confini aperti commenta “non è inclusivo obbligarmi a parlare in un certo modo”.

La verità sta, come nella maggior parte delle volte, nel mezzo, anche se può non piacere, poiché va a discapito del privilegio.

Come definire il nostro perimetro di inclusione senza perdere i vantaggi dell’espansione e della sfida, adattando le norme alle nuove persone che entrano nel gruppo? Andando oltre il paradosso. Dandosi delle regole precise e saperle ridiscutere.

Immaginiamo un nuovo arrivato in un team formatosi da una decina d’anni. È importante che le regole siano chiare per chi arriva ma che ci sia spazio per una ridefinizione. Inclusione, non significa assenza di regole o la messa in discussione di qualsiasi norma. I contesti inclusivi hanno modalità strutturate e chiare per definire dei limiti, ma lasciano lo spazio per espandere ciò che c’è e incorporare nuove idee. Non sono caotici o anarchici.

Nei contesti inclusivi sono tutti responsabili del mantenimento e dell’adozione delle regole. Ci sono anche delle regole per infrangere le regole. La regola principe è dissentire, saper stare nel conflitto. C’è un sistema di valori condiviso, ma è richiesta la divergenza. C’è continuità ma si dà spazio ai nuovi e al nuovo per aggiungere a quelle regole un pezzo delle proprie.

AL SICURO O A DISAGIO? Come si gestisce la tensione tra discomfort della differenza e la creazione di un ambiente inclusivo?

“Inclusione è sentirsi tutti a proprio agio” dice l’inclusione al sicuro.

“Inclusione è quando sono fuori dalla mia zona di comfort perché mi metto in discussione tutti i giorni” commenta l’inclusione nel disagio.

La diversità ci obbliga a farci domande e metterci in discussione. Ma è anche vero che ci sentiamo inclusi quando siamo a nostro agio. Come possiamo essere a nostro agio nel discomfort?

Andando oltre il paradosso. Utilizzando la forza dirompente del disaccordo. Il comfort è importante ma ha dei limiti. Anche quando parliamo di inclusione. Il problema è che il discomfort nell’inclusione avviene nel disaccordo. E non siamo allenati né al disaccordo né al conflitto. Perché proprio coloro che non ci capiscono e che noi non capiamo, sono importanti per la crescita personale e collettiva. Il cambiamento è possibile quando siamo in grado di ascoltare chi la pensa diversamente da noi. E’ lì che dimostriamo una fiducia umana nella saggezza degli altri.

SE L’INCLUSIONE (NON) E’ UN TREND, QUANTO DURERA?

Per cercare di capire se l’inclusione durerà, ho analizzando i tre report più completi sulla D&I:

– “Diversity, Equity and Inclusion Lighthouses 2024” del World Economic Forum, che presenta ogni anno visioni puntuali sulle direttrici strategiche lato diversità, equità e inclusione.

– Il report di McKinsey: “Diversity Matters Even More”.

– il “World Employment Social Outlook, Trends 2024” dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.

La risposta non è semplice: lo dimostra anche il fatto che i responsabili D&I non ne possono più: tra il 2018 e il 2021 il 60% dei responsabili D&I delle 500 aziende inserite nell’indice Standard&Poor’s ha lasciato la sua posizione. Ed è così che la D&I è passata da essere un must a una leva di business che richiede competenze specifiche. E per questo le aziende hanno iniziato ad assumere per questo ruolo non più persone appassionate, ma persone competenti. Oltre al fatto che sempre meno dipendenti e consumatori (soprattutto donne e giovani) si lasciano abbindolare da una campagna di comunicazione.

Ho eluso, fin qui, la domanda. Quindi quanto durerà?

Non solo la D&I non è alla fine del suo viaggio, ma secondo i report, è all’inizio di una nuova era: l’inclusione è diventata una questione di impatto sul lungo periodo. Riguarda il lavoro dignitoso, la partecipazione attiva al mondo del lavoro, il Pil, i Paesi ad alto e a basso reddito. Riguarda chi lavora in nero, chi non ha tutele, chi non ne ha abbastanza. Guerre e pandemie. Ma riguarda soprattutto l’ambizione profonda che racconta del mondo che vorremmo abitare. Un po’ come per la sostenibilità ambientale. Rigenerare oggi, per lasciare a chi verrà un posto migliore di quello che abbiamo trovato.

Chiedersi quanto durerà però potrebbe portare a pensare che c’è tempo. Che è possibile continuare a vivere così ancora a lungo. Che è un problema da rimandare, perché ci sono cose più importanti di cui occuparsi.

La risposta non ce l’ho. Anche dopo aver spulciato ricerche e analizzato le scelte di aziende importanti. Forse, un po’ come in tutte le cose, ci vuole equilibrio. Non fanatismo.

Forse, più semplicemente, non avremo più bisogno di parlarne e dibatterne quando i dati sulla D&I saranno così incoraggianti da non essere considerati più interessanti. Anche se parlarne, un po’ come si fa con l’emergenza climatica, ci fa credere di essere parte attiva, di fare qualcosa, di essere solutori efficaci. Peccato che, solo parlare non basta, o forse sì, almeno per la nostra coscienza. Quando, in fondo, basterebbe non cercare le differenze ma ciò che si ha in comune. A prescindere se sul posto di lavoro o fuori. Anche in assenza di regole di inclusione, anche senza bollini e certificazioni, quasi fosse quello a fare la (vera) differenza…

Voi, cosa ne pensate?

in maniera diseguale.

in maniera diseguale.